| |||

| |||

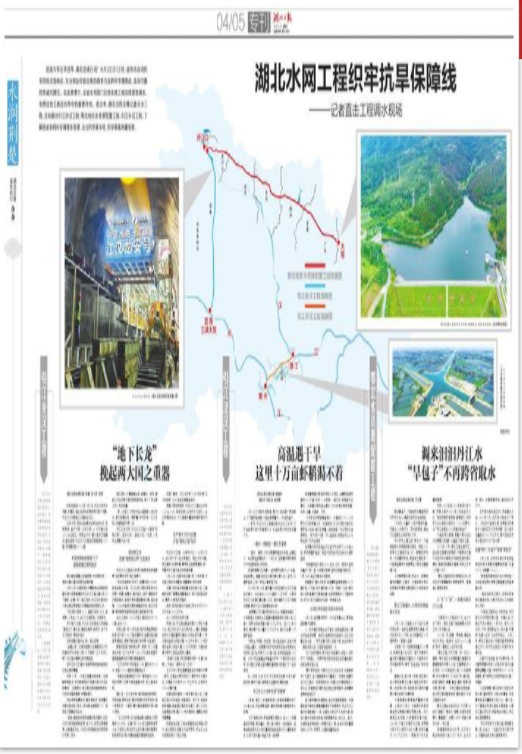

湖北日报2025年08月30日第04版:专刊 链接地址:https://epaper.hubeidaily.net/pc/content/202508/30/content_324654.html 迎战大旱长旱连旱,湖北迅速行动!8月22日12时,省防办启动抗旱四级应急响应,充分预估可能出现的跨季乃至跨年旱情挑战,坚决打赢抗旱减灾硬仗。在此背景下,全省水利部门应用水网工程实现紧急调水,发挥这些工程在抗旱中的重要作用。连日来,湖北日报全媒记者兵分三路,实地踏访引江济汉工程、鄂北地区水资源配置工程、引江补汉工程,了解我省如何科学调度水资源,全力抗旱保丰收,抗旱保高质量发展。 引江补汉工程 引江补汉工程是我国在建长度最长、洞径最大、综合难度最高的长距离有压引调水隧洞,工程以三峡水库为起点,从地下一路穿越194.7公里的崇山峻岭,抵达丹江口水库坝下,工程穿越宜昌市夷陵区,襄阳市保康县、谷城县和十堰市丹江口市4个县市区。工程静态总投资551.58亿元。 工程建成后,三峡工程和南水北调工程两大“国之重器”将实现牵手,中线工程多年平均调水量从95亿立方米提升至115.1亿立方米。 “地下长龙” 挽起两大国之重器 湖北日报全媒记者 彭磊 实习生 袁旻 时针拨回到2022年7月7日,丹江口市安乐河畔,挖掘机、渣土车穿梭的轰鸣声打破了寂静,引江补汉先期施工工程破土动工。 三年多来,秦巴山脉腹地的崇山峻岭中,机械轰鸣,昼夜不歇;三年多来,20多家单位和3000余名施工人员联合攻关,着力推进工程建设;截至目前,引江补汉工程主隧洞掘进超10公里,支洞掘进超27.7公里。 多层探测给岩层做“CT” 超前排查工程风险点 用力敲击洞壁上的粗钢筋,形成振动波,一旁的采集仪器实时显示监测数据。 8月20日,记者来到位于襄阳市谷城县的中国水电十四局承建的引江补汉工程土建8标(以下简称“土建8标”)施工现场,长江设计团设计代表王琦正带领团队开展超前地质预报工作。 “我们团队拥有25人,涵盖了地质、水工、监测等6个专业人才,全力为工程护航。”王琦表示。 作为超级工程,引江补汉隧洞施工中面临“高地应力、高水压、高岩石强度,断层多、地下水多、软岩多”等地质难点。 如何保障工程安全,是一道必答题。 “逢掘必探。”这是中国南水北调集团江汉水网建设开发有限公司(以下简称“江汉水网公司”)与工程参建单位的共同回答。 在引江补汉工程中,超前物探和超前钻探已实现全洞段覆盖。 去年10月,一处施工岩壁发现异常,“运用瞬变电磁法,我们探测到地下裂隙处有线状流水的情况”。王琦表示,施工单位接到超前预报后,及时放缓掘进速度,并提前排水。 综合使用地震波法、瞬变电磁法、地质雷达法等多种手段,技术人员如同给岩层做“CT”,透视地下隐藏的风险点。 “目前,超前地质预报准确率持续提升,已多次成功预报断层破碎带、地下水、软弱夹层等隐患,化解潜在风险。”长江科学院超前地质预报团队负责人表示。 施工现场,多臂凿岩台车、钻锚注一体机、智能二衬台车等大型机械配套作业,减少了作业面工作人员的数量。 “每一位施工人员的安全头盔都嵌入定位芯片,遇紧急情况可一键报警、呼叫救援。”江汉水网公司建管部负责人说。 开工三年多来,引江补汉工程大力推进“机械化换人、自动化减人、智能化无人”应用,从本质上提高安全水平。 组合施工法 巨型“钢铁穿山甲”大显身手 引江补汉工程沿线布满了断层和地质褶皱带,地质复杂多变,施工难度大。 “我们仔细研判,形成了‘钻爆法和TBM法’的组合施工方案。”江汉水网公司科技部技术处负责人透露,钻爆法,通过钻孔、装药、爆破的方式破碎岩石,适用于复杂洞型精细处理,适应性强。TBM法适用于硬质岩掘进开挖,施工效率高,是穿越复杂岩层长隧洞工程的首选方案。 全线工程中,TBM法施工洞段总长约124公里,占比64%。 走进土建8标20号平洞,抽风机轰隆声响彻隧洞,巨大的TBM刀盘缓慢转动,坚硬的岩石瞬间变得细碎,源源不断地通过传送带,运出洞外。 眼前的巨型“钢铁穿山甲”,就是7月29日掘进始发的“江汉龙安号”TBM,它也是目前国产掘进里程最长的双模式硬岩掘进机。 “江汉龙安号”开挖直径12米,整机长约138米,承担11.63公里的隧洞掘进任务。 “目前已经掘进超过86米。”操作室内,TBM现场负责人龙亮不停地查看参数,脸上挂满汗珠。 据介绍,“江汉龙安号”通过超前地质预报、开挖出渣、同步注浆、管片拼装形成环形支护,四个步骤形成一个循环,最大掘进速度可达每分钟80毫米。 “‘江汉龙安号’还处在磨合期,后期每个月可掘进300多米。”土建8标TBM总工程师张春芳介绍,它的核心亮点在于土压平衡与单护盾模式的快速灵活切换,可精准适配软硬岩复杂地质。 记者了解到,“江汉龙安号”TBM的兄弟“江汉武当号”TBM正在运输筹备当中。 根据不同标段特点,引江补汉工程全线共投入10台TBM,目前已有8台完成下线验收,7台实现掘进始发,为工程高质量推进提供强劲引擎。 生产废水100%处理 打造“绿色工程”标杆 引江补汉工程一头牵动长江,一头紧系汉水,沿线涉及多个生态敏感区。施工污水处理、表土堆存、边坡护理、噪声粉尘控制等措施,每一项都关乎工程与生态的和谐共建。 8月20日,记者来到土建8标19号平洞,只见施工现场干净整洁,绿植遍坡,井然有序。 土建8标安全环保部副主任杨斌介绍,工程建设采用了智慧监测管理体系,可以实时监控扬尘、噪声、水质等多项指标。 其中,每天隧洞内产生施工废水多达约700立方米至2000立方米。 这么多的废水如何处理? 杨斌介绍,开工前已配备两套FCP废水处理系统,施工废水依次经过预沉池、二氧化碳高碱性废水处理装置等处理后,逐渐由浊变清,19号平洞设备每小时能处理496立方米废水,20号平洞设备每小时能处理233立方米废水,处理后的清水用于工地降尘和绿化灌溉。 “做调水工程,我们很清楚守护一泓清水的意义,不能让一滴废水流入江河。” 江汉水网公司工程管理部生态环境处负责人表示,工程全线累计投运57套废污水处理系统,处理能力达每天30.5万立方米,实现废水100%妥善处理。 记者在现场看到,19号平洞外的小溪,工程施工至今依旧澄澈,游鱼细石一目了然;在幽深的隧洞里,新能源工程车参与施工,减少了对化石能源的依赖;整个19号平洞附近,裸露土坡被绿植覆盖。 杨斌告诉记者,工地采用植被生态混凝土技术,能让钢筋水泥里也长出绿芽来,防治水土流失的同时美化了施工环境。 | |||

| 【打印】 【关闭】 |