| |||||

| |||||

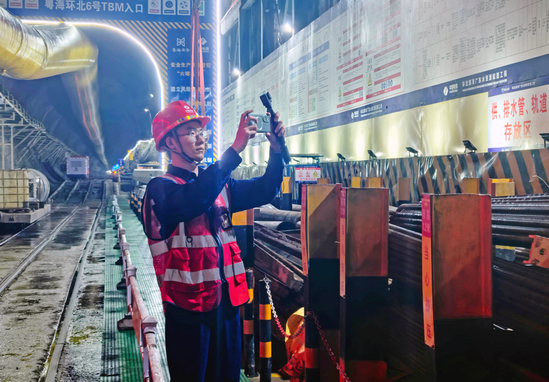

在国家水网骨干工程、国家150项重大水利工程之一的环北部湾广东水资源配置工程中,2024年入职的三名“新”人怀揣对专业的热忱,走进A7标TBM施工经理部,用汗水和足迹与TBM共“前进”。 测绘路上的光和责任 毕业于遥感科学与技术的李坤,带着测绘技能叩开了水电十四局的大门。入职时,心里既有对专业的热忱,更藏着对未知和陌生的忐忑。 “没想到,我人生中收到的第一束鲜花竟然来自项目部。”馥郁的花香和项目同事的热情驱散了他的拘谨和忐忑。 第一次上手操作时,他严格按照大学课堂上老师讲的流程调平、对中,可激光对点器老是晃来晃去。师傅在旁边不急不躁:“遥感是从天上看地表,测量是在地上钉坐标,手稳了,数才准。”此后,他反复练习,当屏幕上的偏差值稳定在范围内时,他说突然懂了《实践是检验真理的唯一标准》课本里的“误差控制”四个字,成了他手心的温度和眼里的专注。 在现场的日子,他养成了“三查四对”的习惯:查仪器状态、环境影响、计算过程,对基准点、图纸参数、前后数据、操作流程。这些在课本里学不到的技巧,让他懂得了实操是第二个“课堂”。他全程参与项目TBM的组装、始发、掘进,从巨型部件运抵现场,看着施工人员搭积木般将刀盘、盾体、后配套系统组装成型,到激光导向系统调试,再到顺利始发。当TBM开始掘进,他负责用全站仪实时监测TBM姿态,看着掘进轨迹从0到100米,再到近1800米,他掩饰不住的激动。因为每推进一米,都凝聚着他参与测量的精准护航。 “看着全站仪的镜头,突然觉得那些日夜颠倒的值守、汗湿的工装,都有了意义。”看着TBM不断向前掘进,他发自内心地说。 经过一年的锻炼,从抽象坐标到毫米级控制,从公式定理到实操智慧,李坤不仅精进了技能,更理解了“测绘人”的责任是测量工程的安全与未来。 轮岗实践中的成长刻度 见习一年内,崔波文轮岗三个岗位。期间,他在误差里磨精度,在数据中练敏锐,在隐患前学担当,在现场“摸爬滚打”中把“不会”变成“会”。 到一线初做TBM导向测量时,激光定位微调、姿态计算等反复着实让他捏了把汗。从一开始按手册机械操作,到凭手感稳定靶标、预判地质对精度的影响,师傅的“传道授业解惑”可帮了他大忙。当完成500米掘进段校准,偏差控制在0.3毫米内时,他对“精准”有了刻入骨髓的敬畏。转岗沉降观测,起初对着监测数据无从下手。师傅教他“看趋势比盯数值重要”,他便从绘首份沉降曲线学起,在数据波动中抓异常。从慌乱汇报到冷静调数据、查工序,助力团队及时调整参数,他越来越自信、坚定。轮岗安全管理,他认为只是查安全帽佩戴情况、反光背心穿着、规范脚手架那么简单。直到跟着前辈排查出松动螺栓,观看大量真实警示教育视频汲取了同类事故的教训后,他才知道安全生产这根弦必须时刻绷紧。如今带图纸巡查,从物料间距到用电规范逐项较真,他说安全管理一点都不简单。 “轮岗不仅提升了我的综合素质和专业技能,还增强了我的适应能力和灵活性,让我理解了各工作环节间的关联性,树立了系统思维”,崔波文说。 平凡岗位上的“不平凡” 敖博的工作没有不良地质抢险现场的惊心动魄,没有岩层变化时技术攻关的智力博弈,也没有完成掘进目标后的万众瞩目,但综合办公室每一件琐碎重复的小事,都体现着他的“不平凡”。 初到项目时,他对业务一知半解。于是,他便在下班后学习党群相关文件、对着薪酬保险制度反复找错误数据、一趟又一趟进洞拍照片录视频…… 有一次,需要去设备主梁近距离拍摄正在进行焊接作业的青年职工风采,拍摄区域线缆、油管等设备部件广布,空间狭小,行走困难,有的地方甚至难以过身。敖博二话不说,背上摄像机紧紧跟着比他经验丰富的主任“爬上蹿下”,没有地方站,就以“千奇百怪”的姿势架镜头,尽最大努力抓住一线职工的劳动风采。拍摄过程中,满身蹭得尽是油污,衣服被汗水浸得湿了又干、干了又湿,他却笑着说:“焊接人员可以在这里工作,难道我不行吗?” 项目上施工任务繁重,总有顾及不到的地方,那些不知道该哪个部门管、没有多余的人去做的事,往往都找上综合办公室。只要是力所能及的,敖博都能顶上去,甚至连办公室的绿植什么时候该浇水,他都记在心上。 2025年,公司推行“知道做到”执行力文化建设,敖博对这句话有了更深的理解:向内思考、向外探寻、向下扎根、向上生长,不断反思自己的工作、积极了解同事们的需求、脚踏实地做好每一件小事,在平凡的岗位上不断提升自己。如今,他虽然每天处理着项目部琐碎的事,但他早已成长为综合办公室的“多面手”。 一年见习时光转瞬即逝,他们在实践中磨技能,在岗位上写担当,在成长中逐光而行,从初出茅庐的青涩走向独当一面的成熟。未来,他们将继续以青春之我、奋斗之我,在成长路上续写青春华章。 李坤(右2)与师傅 崔波文(右2)与师傅 敖博在采宣传素材 | |||||

| 【打印】 【关闭】 |